Zurück zur Homepage – Hans-Georg Michna

Zurück zur Homepage – Hans-Georg Michna

Marion H.

Meinen Eltern

und

Hans-Georg

in Dankbarkeit

Copyright © 1990-2023 Hans-Georg Michna

Fairview Hotel Nairobi. Mein erster Abend in Afrika.

Nach Duschen und Eincremen, den letzten Pflichten des Tages, komme ich endlich zur Ruhe. Ich setze mich an den kleinen Eckschreibtisch, mir gegenüber ein Spiegel. Von nun an gehört die Zeit einzig und allein meinen Gedanken. Solange, bis sie der Müdigkeit unterliegen, die Schwere der Augenlider kein Weiterschreiben mehr zuläßt. Schon jetzt sehnt sich mein Körper nach Schlaf. Den Schlaf, den er in der Nacht im Flugzeug nicht finden konnte, den Schlaf, den er sich nach Stunden konzentrierter Autofahrt verdient hätte. Das ewige Sitzen könnte ein Ende haben, das Bett steht bereit, ausgerüstet mit einem Moskitonetz, damit man auch des Nachts das Abenteuer nicht vergißt. Und doch, was hätte das lange Ausharren, was hätte alles Erleben für einen Sinn, wenn es sich jetzt in Träumen auflösen würde, bevor es für die Erinnerung festgehalten werden kann. Genügend, ja viel zu viele Tage vergehen, ohne einen Eindruck zu hinterlassen, ohne Gefühle oder Gedanken zu bereichern. Was für ein Frevel wäre es da, die bewegenden Augenblicke im Leben der Vergangenheit anheimfallen zu lassen, nur weil man zu müde ist, sich zu erinnern. Nach Jahren und Jahrzehnten wird mir als Bild nur noch bleiben, was ich in dieses Buch mit Worten gezeichnet habe.

Am Anfang der Reise im Speisewagen des Zuges ein unheimlich befriedigendes Gefühl: die Zeit des Essens diesmal nicht vergeudet, denn gleichzeitig bewegt man sich fort. Es geht voran. Die Zeit, die man sich für Reisen nimmt, oftmals auch geschenkte Zeit, in der man in Ruhe seinen Gedanken nachhängen kann, sich unterhalten, lesen. Erholung. Und langsam sich steigernde Vorfreude.

Am Flughafen kommt Sehnsucht auf. Sehnsucht nach Aufbruch und Bewegung, Plänen und Zielen. Das Tor zur großen, weiten Welt öffnet sich für mich zu einem Stück internationalen Lebens. Der Flug schließlich vermag im Verlauf der Stunden die schmerzhaft abstrakte Sehnsucht in angenehm konkrete Erwartung zu verwandeln. Damit ist viel gewonnen. Ich lese die ersten Seiten im Reiseführer, bereit, mich auf dieses Land, diesen Kontinent einzulassen, mit meiner ganzen Person, mit meiner ganzen Kraft. Das bin ich dieser Reise schuldig.

In Nairobi holt uns Hans-Georg vom Flughafen ab. Bei Rasul's Car Hire im schmuddeligen Industriegebiet der erste Eindruck von Afrika: Ein dutzend Schwarze heben das Führerhäuschen eines Lastwagens vom Motor. Kein Kran, nur Muskelkraft und viele helfende Hände. Ganz anders der Aeroclub of East Africa: MEMBERS ONLY steht über der Türe, löst Ehrfurcht aus beim Betreten des historischen Clubs. An den Wänden Fotos und Erinnerung an die Pioniere. Im Garten eine Laube mit Swimmingpool, vom Fenster sieht man auf den Runway. Wir machen uns frisch, stärken uns für eine kurze Stadtrundfahrt. Und dann schon am ersten Tag die Einführung in das, was Kenia weltberühmt gemacht hat: Ein Einblick in die Tierwelt Afrikas. Unweit des Eingangs des Nairobi National Parks eine Gruppe Impalas. Friedlich grasen sie in fünf Meter Entfernung von unserem Wagen. Wie sie so aus den Büschen kommen, sind sie noch vergleichbar mit dem europäischen Reh. Die Giraffe, die unmittelbar hinter dem Auto vorbeischreitet, erinnert noch an den Tierpark, zu unfaßbar ist für uns die freie Natur. Strauße vor der Skyline von Nairobi. Nur langsam können wir den Rahmen der bisherigen Erfahrungen verlassen, erst allmählich werden wir uns dieser neuen Dimension bewußt.

Ein paar Kilometer weiter eine Elenantilope, ein seltenes, scheues Tier, eine Herausforderung an Teleobjektiv von Fotoapparat und Videokamera. Ganz anders das Rudel Meerkatzen, an die man bis auf ein, zwei Meter heranfahren kann. Affenkinder hüpfen zwischen den Ästen des Baumes umher, ein Affenbaby mit scheuem Blick reitet auf dem Rücken der Mutter. Und immer wieder Giraffen, die in bewundernswerter Lässigkeit die Baumwipfel abgrasen.

Längst habe ich mich ans Steuer gesetzt, wollte Schluß machen mit dem Status, als Kind oder Frau, beides gleich ungeeignet, wenn es darum geht, auf der Piste durch den Park Steinen, Schlaglöchern und Pfützen auszuweichen, langsam und vorsichtig an Tiere heranzufahren oder - und das ist wohl das wichtigste - nicht im Sumpf steckenzubleiben. Anfangs bekomme ich zahlreiche gute Ratschläge und wissend, daß sie zumindest gut gemeint sind, kann ich sie auch gelassen, teilweise dankbar annehmen. Später gibt es dann Lob für meine Fahrkünste, das mich dann doch ein bißchen stolz macht und für die Anstrengung entlohnt. Es erfordert viel Konzentration, den Weg des geringsten Widerstandes ständig aufs Neue zwischen all den Unwägbarkeiten zu finden. Eine Herausforderung, die anzugehen mich reizte. Letztendlich ist es ein weiteres Stück Selbständigkeit, Reisefähigkeit.

Auf dem Weg zum Aussichtspunkt eine Herde Paviane, dort auf den warmen Felsen sonnt sich ein Klippschliefer. Man möchte kaum glauben, daß dieses kleine, pelzige Tier, noch am ehesten einem großen, grauen Meerschweinchen gleich, ausgerechnet der nächste Verwandte des Elefanten sein soll. Genetik, Evolutionsforschung, Ethologie - hier, wo es noch Natur gibt, rücken die Naturwissenschaften in greifbare Nähe, werden begreifbar, auch in ihrer Bedeutung für den heutigen Menschen. Der Biologieunterricht in freier Wildbahn beginnt mit dem Benennen der verschiedenen Arten: Marabus, ein Sekretär, Geier, Perlhühner und Ibisse, Kaffernbüffel und ein Buschbock. Abends in der Dämmerung entdecken wir eine Gruppe Hyänen. Ein Junges wälzt sich auf dem Rücken, streckt die Pfoten in die Luft als Aufforderung zum Spiel. Entspanntes Familienleben vor der nächtlichen Jagd. Denn es ist nicht wahr, daß Hyänen nur Aasfresser seien, sehr wohl erjagen sie sich ihre eigene Beute. Beim Hetzen springen sie das Opfer von hinten an, reißen Fleischfetzen heraus in vollem Lauf. Die Antilope flieht, bis sie verblutet, wird quasi aufgefressen bei lebendigem Leib. Sie sind hart, die Gesetze der Natur und schwer ist es hinzunehmen, daß auch wir nur ein Teil davon sind, gehorchend denselben Regeln und Gesetzen, denselben Instinkten und Trieben.

Im Nairobi National Museum wird uns am nächsten Tag die Entwicklung der Menschheit vor Augen geführt. Vor mehr als vier Millionen Jahren spalteten sich die Hominiden von den Menschenaffen ab - wie soll man sich einen solchen Zeitraum vorstellen, welche Bedeutung ihm beimessen? Im Verlauf von hunderttausenden von Jahren veränderten sich die Schädelproportionen, das Gehirnvolumen nahm zu, der Homo habilis konnte schon vor zwei Millionen Jahren Steine zu Werkzeugen behauen. Ist es das, was den Menschen vom Tier unterscheidet? Vor hunderttausend Jahren nimmt man dann die Entstehung des modernen Homo sapiens an. Er breitet sich von Afrika aus auf Europa, Asien, Australien und Amerika, und erst in den letzten Jahrzehntausenden bildeten sich die vielfältigen Rassen und Völker heraus. Und erst in der lächerlich kleinen Zeitspanne der letzten Jahrtausende und Jahrhunderte begann der Mensch diesem Planeten Erde sein heutiges Aussehen aufzuzwingen. Städte, Felder, Straßen, Schiffe; Kleidung, Bücher, Musikcassetten, alles, was uns alltäglich und selbstverständlich erscheint, ist in der Erdgeschichte neu und fremd. Afrika, die Wiege der Menschheit, rückt wieder einmal die Perspektive zurecht. Für einen kurzen Augenblick begreift man die Illusion, der Mensch wäre der Mittelpunkt der Welt. Doch schon sinkt man wieder ab in die Subjektivität des eigenen Erfahrungsraums.

Das traditionsreiche Norfolk Hotel mit den alten englischen Taxis davor, die Kolonialzeit, das sind die Dimensionen, die man gerade noch begreifen kann. Ich versuche, mich zurückzuversetzen in diese Zeit, als die ersten weißen Siedler sich durch die Sklavenarbeit der Schwarzen ein wohl paradiesisches Leben schaffen ließen. Doch dann bin ich peinlich berührt, als mir der Neger mit an Unterwürfigkeit grenzender Höflichkeit mein Mittagessen serviert. Im Museum sind bei der Darstellung der Geburt die Schenkel der Mutter schwarz, doch die Hände des Geburtshelfers sind weiß. Ein Stockwerk darüber Fotos und Dokumente vom Befreiungskampf. In der Stadtmitte das prunkvoll moderne Kenyatta-Congress-Center, doch das Dreh-Café auf dem Turm ist längst defekt und außer Betrieb. Nur wenige Kilometer entfernt die Slums am Nairobi-River. All das läßt mich nachdenken über weiß und schwarz, arm und reich, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mentalitätsunterschiede lassen mich Wertesysteme hinterfragen. Wie will man andere zu ihrem Glück zwingen, wenn man doch selbst nicht weiß, was ein Volk zufrieden macht. Kurz denke ich an die Freiheit, zwischen so vielen verschiedenen Lebensstilen zu wählen. Doch bald bin ich mir wieder bewußt, wie geprägt ich bin von Sozialisation und Erziehung, wie gefangen in der gewohnten Kultur. In der Betrachtung anderer Länder, Völker und Lebensformen wird man sich über sich selbst bewußt. Je krasser der Gegensatz, desto schärfer sieht man sich selbst.

Am nächsten Morgen der erste Flug. Kritisch betrachten wir die kleine, fast unscheinbare Maschine. "Bist du sicher, daß ich das wollte?" fragt meine Mutter. Ja, ich bin sicher. Zögernd vertrauen wir uns der Cessna an und werden nach dem Start mit unmittelbarem Flugerlebnis entlohnt. Das Flugzeug beherbergt keine Welt in sich, wie die großen Linienmaschinen mit Verpflegung, Unterhaltung und Service, sondern es ist ganz nach außen orientiert - geschaffen für das hautnahe Erleben von Landschaft und Freiheit. Wir lassen Nairobi mit seinen Wolkenkratzern und Slums hinter uns in Richtung Norden, zum Lake Naivasha. Die Hügel unter uns reißen plötzlich steil ab und sanft gleiten wir ins Rift Valley hinein. Einige Minuten später überfliegen wir die Suswa Caldera, auf der Suche nach Dinosauriern im Innern des von der Außenwelt vollkommen abgetrennten Kraters. Afrika ist alles zuzutrauen. Das Land ist spärlich bewachsen, hie und da ein Baum, vereinzelt Rinderherden und immer wieder Maasai-Dörfer. Aus der Luft sehen sie aus wie mehrere kleine Kreise in einem größeren Kreis - vielleicht ein Symbol für diesen Kontinent, in dem sich das Leben auch oft im Kreise dreht. Bald schon haben wir den See erreicht, die gebogene Halbinsel erinnert an den vulkanischen Ursprung der Landschaft. Wir überfliegen das Hell's Gate, die breite Schlucht voll üppiger Vegetation. Beim Landeanflug entdecken wir Zebras und Giraffen, nicht weit entfernt von einem kleinen Dorf. Der Runway - asphaltiert inmitten der Wildnis. Bald tauchen Kinder auf, neugierig werden wir beobachtet aus sicherer Entfernung. Die Kleinen tragen die Kleinsten auf dem Arm oder im Tuch am Rücken. Schon mit fünf Jahren sind sie verantwortlich für die jüngeren Geschwister. Die Nase wird abgeputzt am schmutzig zerrissenen T-Shirt. Langsam wagen sie sich näher heran, die Neugierde ist auf beiden Seiten groß. Gerne würden wir ihnen eine Freude machen, doch jedes kleine Geschenk würde sie nur zu Bettlern erziehen. Die größeren Kinder begleiten uns barfuß auf unserem halbstündigen Marsch zur Lodge. Bevölkerungsexplosion, Hakenwurminfektion und AIDS sind Themen, die nachdenklich machen.

Am Straßenrand waschen Frauen ihre Wäsche, zum Trocknen wird sie ins Gras gelegt. Kleine Esel ziehen Karren mit Wasserfässern. Wir erreichen ein großes Dorf aus Holzhütten, an der Straße die Bar und der Laden gemauert. In all dem Schmutz und der Armut sind wir beeindruckt von der Fröhlichkeit der Menschen.

Keine zweihundert Meter weiter eine Mauer, ein großes offenes Tor. An der Einfahrt eine englische Telefonzelle. Das Lake Naivasha Hotel. Urplötzlich umgibt uns eine völlig andere Welt: gepflegte Parkanlagen, bunt bepflanzte Beete, die Häuser so weiß wie die Touristen. Kaum kann ich ihn fassen, diesen Blick über den weiten, saftig grünen Rasen, die gemütliche Sitzgruppe locker um den alten Baum verstreut. Das ist Erholung mit Stil. Wir kommen gerade noch rechtzeitig zum Lunch. Das Buffet international: italienische Ravioli, deutsche Rinderzunge, Schweizer Käse, französische Eclairs, englisches Jelly, so versucht man den Gästen verschiedenster Nationalität gerecht zu werden. Nach dem Check-in gehen wir runter zum See. Dort wieder eine Lektion in Vogelkunde: Reiher, Störche, Kormorane, Neuntöter und Nektarvögel. Beim Tee auf der Terrasse geht es weiter: die blau schillernden Vögel, die wir schon im Aeroclub of East Africa gesehen haben und die hier die Brotkrümel von der Brüstung picken, sind Glanzstare, die gelb-schwarzen Vögel, die so fotogen an den Papyrusstengeln hängen, Webervögel. Die grasgrünen Paradiesvögel mit ihren leuchtend gelben Kragen und den roten Schnäbeln kannte ich nur aus der Tierhandlung - hier sitzen sie im Dutzend auf dem nächsten Baum. Ja, die Paradiesvögel leben im Paradies und ich darf es besuchen. Es ist wunderschön hier. Ein Wasserbock kommt bis in die Parkanlage, ein Nilpferd grunzt im Schilf verborgen. Nach dem Dinner mit Papaya-Wein setzen wir uns in die Lounge. Neben dem Kaminfeuer läuft ein Video über die Löwin Elsa, nur unweit von hier war ihre Heimat. Ich suche mir ein ruhiges helles Plätzchen auf einem der vielen verschiedenartigen Sofas aus und beschließe den Tag mit einem zufriedenen Rückblick.

Noch vor dem Frühstück brechen wir zu einer Bootsfahrt auf. Die Kormorane auf dem winzigen Inselchen breiten ihre Flügel aus, um das Gefieder in der Morgensonne zu trocknen. Auch die Pelikane sind aufgewacht, sie strecken ihren geöffneten Schnabel senkrecht in die Luft, als würden sie gähnen. Nilgänse spazieren am Ufer entlang, im Baum sitzt ein Eisvogel. Die Freude ist groß, als ich eine Silbermöwe erkenne. Es gibt ihn also tatsächlich, diesen vielzitierten roten Punkt am gelben Schnabel, der in alle Standardwerke der Verhaltensforschung Einzug gehalten hat. Wieder einmal begreife ich erst nach Jahren die Bedeutung dessen, was man uns damals in der Schule beizubringen versuchte. Und wieder einmal merke ich, daß eine Sache umso interessanter wird, je unmittelbarer man mit ihr konfrontiert wird und je mehr man darüber weiß.

Im Schilfgürtel entdecken wir schließlich das erhoffte Nilpferd, aus respektvollem Abstand wird es bestaunt und fotografiert. Wenige Stunden später können wir die Szene aus der Vogelperspektive sehen, bevor wir abdrehen in Richtung Norden. Nach kurzem Flug erreichen wir den Lake Nakuru, Inseln von Flamingos säumen die Ufer. Christo hätte seine Freude daran. Die erste Landung auf einer Graspiste verläuft erstaunlich sanft, neugierig erkunden wir das Gelände. Hinter einem hohen Zaun ein Exerzierplatz, Brüllen und Stampfen dringt bis zu uns herüber. Fremd und fast lächerlich erscheint mir das militärische Gebaren, hier genauso wie andernorts. Ich finde zwei Knochen, Ober- und Unterschenkel, dem Gelenk nach zu schließen. Erfreut beginne ich das Knie mit Menisci und Bandapparat zu studieren - Anatomie am natürlichen Objekt.

An der Straße versuchen wir ein Auto zu stoppen. Tatsächlich hält eine schwarze Lady an und so erreichen wir auf der Ladefläche eines Kleinlasters die Stadt. Bevor sie uns zum Hotel bringt, holt sie noch ihre kleine Tochter vom Kindergarten ab. Vor dem Haus lauter kleine, schwarze Buben und Mädchen, alle in einheitliches gelb-braun gekleidet und unheimlich süß. Ja, das Kindchen Schema wirkt und bei Negerkindern noch mehr als bei den weißen. Nachdem wir im Midland Hotel unsere Taschen abgeliefert haben, machen wir uns auf den Weg in Richtung Markt. Nakuru ist eine vom Tourismus noch weitgehend unentdeckte, typisch afrikanische Stadt. An den Straßenecken wechseln sich Schuhputzer mit Schneidern ab, mit ihren Nähmaschinen am Bürgersteig werden die Kleider der vorbeikommenden Kunden geflickt. In den zahlreichen Geschäften finden sich viele europäische Produkte und auch die Auswahl ist beachtlich groß. Hans-Georg meint, daß ein Laden mit einem solch vielfältigen Warenangebot in Ost-Berlin der Renner gewesen wäre. Welch seltsamer Kontrast, der bald der Vergangenheit angehören soll.

Nach dem Mittagessen in einem indischen Restaurant gelangen wir schließlich zum Markt. Ein großes, gemauertes Rechteck mit zwei Eingängen, in den dicht gedrängten Verkaufsständen werden lokale Erzeugnisse angeboten. Für einen Kenia-Schilling, also weniger als zehn Pfennig, erstehe ich ein langes, geschältes Stück Zuckerrohr. Der Saft schmeckt wirklich zuckersüß, doch meine Zähne sind den groben Fasern nicht gewachsen. Ich schenke es einem kleinen Mädchen, damit ist uns beiden eine Freude gemacht. Ein reger Handel mit allerlei Obst und Gemüse, Fisch, Tabak und Hühnern findet hier statt. Eine Frau trägt einen lebendigen Hahn nach Hause - frisch zum Verzehr. Am Tabakstand ein alter Mann mit Vollbart, das eine Auge blind. Daneben eine seltsam weiße Frau, die Beine rot gefleckt, Gesichtszüge negroid. Ein Albino. Welch hartes Schicksal der sozialen Isolation unter der gefährlichen, tropischen Sonne. Ein großer, hagerer Mann spricht vor sich hin, Arme und Beine mit Lehm beschmiert, in schwarze Lumpen gekleidet. Auch die Einheimischen weichen ihm vorsichtig aus: Ein Verrückter oder ein Heiliger, vielleicht beides, wer vermag das schon zu entscheiden. Außerhalb des Marktes steht eine Unmenge blauer Hüttchen im Halbkreis um den Busbahnhof. Brot, Süßigkeiten oder Tabak werden angeboten, fast überall Bananen. Hier herrscht ein fröhliches Treiben und die wenigen weißen Touristen scheinen eine willkommene Abwechslung darzustellen. Mancherorts wird laut gelacht, nach einem Blick in unsere Richtung mit Kisuaheli-Kommentar. Es erscheint mir als ein Stück Gleichberechtigung. Wir unterhalten uns ein bißchen, kaufen etwas Obst. An der Straße dann die Schuhfabrik: Nicht enden wollende Reihen schwarzer Gummisandalen vor zahlreichen, komplett abgefahrenen Autoreifen. Auch das Recycling, genauso wie der Kleidermarkt, an dem auch Altkleider aus Deutschland gehandelt werden. Bald sind wir umringt von jungen Schwarzen, eine angeregte Unterhaltung entsteht. Gegenseitig fragen wir uns aus über Deutschland und Kenia, Europa und Afrika. Fotos werden gemacht und Adressen getauscht. Schließlich kommt die Frage auf, ob ich nicht einen schönen Kenianer heiraten wolle. Mit 23 Jahren sei es ja schon höchste Zeit. Doch auch hier versteht man den Spruch, eine Frau ohne Mann sei wie ein Fisch ohne Fahrrad, und großes Gelächter pflichtet mir bei. Solcherart mit Land und Leuten vertraut geworden, wagen wir uns schließlich in ein richtig einheimisches Café. Für eine Mark erstehen wir Tee mit Milch und ein Mandasi - das örtliche Hefegebäck.

Auf dem Heimweg spiele ich dann mit dem Gedanken, längere Zeit in dieser Gegend zu leben und zu arbeiten. Ob ich mich wohl an die eingeschränkten hygienischen Verhältnisse gewöhnen könnte? Ob ich einer weißen Minderheit angehörend, nicht doch in ständiger Angst und Spannung leben würde? Wer weiß. Doch schon der Gedanke an einen Versuch ist reizvoll.

Abends wird wieder ein Teil der knappen Zeit zum Schlafen für einen Brief abgezweigt. Dabei werde ich mir zum ersten Mal der weitreichenden Bedeutung bewußt, die Hans-Georg für diese Reise hat. Mit ihm, der drei Jahre in diesem Land gelebt hat, fühle ich mich sicher, keine Angst vor dem fremden Volk oder unbekannten Gefahren trübt das Erleben. Er ermöglicht uns das Fliegen, kann uns in Gegenden führen, in die sich sonst kaum ein Tourist verirrt. Jeder Ausflug in einen Nationalpark wird mit seiner Sachkenntnis zum Naturkundeunterricht. In mir entsteht eine vertrauensvolle Dankbarkeit, die mich während der ganzen Reise begleiten wird.

Als am nächsten Morgen um sechs Uhr früh der Wecker klingelt, bin ich etwas verärgert. In meinem Traum strebt mein Vater gerade mit seiner Videokamera einem attraktiven Motiv entgegen. Auch ich will es in einem Dia verewigen - doch nun, da es Zeit zum Aufwachen ist, habe ich dazu keine Gelegenheit mehr. Nach vier Tagen Afrika reise ich auch schon im Schlaf. Um etwas frisch zu werden, begebe ich mich in die Badewanne und nachdem ich das Wasser aufgedreht habe, bin ich tatsächlich hellwach - aus einem Loch im Schlauch spritzt mir kühles Wasser mitten ins Gesicht. Dennoch läßt sich der Brausekopf mit etwas Übung handhaben und auch wenn das kalte und das warme Wasser ähnlich lau temperiert sind, bin ich nach kurzer Zeit sauber und erfrischt. Wichtig ist noch, das Gesicht und besonders die vom Sonnenbrand mittlerweile leuchtend rote Nase einzucremen, dann geht's zum Frühstück. Kurze Zeit später sitzen wir in unserem gemieteten Mazda auf dem Weg zum See im Nationalpark. Während wir über die Straße holpern, kommen uns unzählige Schwarze auf dem Weg zur Arbeit entgegen. Und Kinder, jede Menge Kinder, viele davon in der grünen Schuluniform. Im Park streben wir zunächst den "Hippo-Point" an. Doch die erste Abzweigung zum See endet für unser Auto nach 50 Metern. Eine riesige Pfütze läßt es ratsam erscheinen, wieder umzudrehen. Die zweite Abzweigung weist schon nach 20 Metern ein unpassierbares Schlagloch auf. Zusätzlich beginnt das Auto ungut zu riechen - nach verbranntem Gummi. Als wir kurze Zeit später anhalten, um eine Gruppe Impalas zu betrachten, kommen schon dicke Dampfwolken vom rechten Hinterrad, die Bremsflüssigkeit verdampft. Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als zur Autovermietung zurückzukehren was auf Grund des "brake breakdowns" auch schon ein kleines Abenteuer ist.

Ich nütze die Gelegenheit, noch eine Toilette aufzusuchen. Daß sie unvorstellbar dreckig ist, ist unangenehm, noch unangenehmer aber ist, daß ich - wie immer erst hinterher - feststellen muß, daß die Spülung nicht funktioniert. Im Büro müssen wir dann noch einige Zeit warten. Während ich in "Habari", einer von der deutschen Botschaft in Kenia herausgegebenen Zeitschrift, ein deutsches Volksmärchen in englischer Sprache lese, durchforstet mein Vater eine Zeitung, auf der Suche nach dem Bericht über ein Tennisturnier. Vergeblich, die Zeitung ist zu neu, also möchte er sie gegen die eines Einheimischen tauschen. Doch auch er hat dieselbe Ausgabe. Unter dem Tisch finden sich schließlich noch weitere Tageszeitungen, selbst das richtige Datum ist aufzutreiben. Mein Vater entdeckt sogar die entsprechende Überschrift, doch, welch ein Unglück - der Artikel ist größtenteils herausgeschnitten. In seiner Verzweiflung wendet er sich an die Büroangestellte und - siehe da - diese zieht verschämt lächelnd einen Briefumschlag aus der Schublade. Zum Vorschein kommen große Coupons eines Preisausschreibens. Mit vereinten Kräften wird derjenige Ausschnitt gesucht, der auf seiner Rückseite den Tennis-Artikel beherbergt. Endlich ist mein Vater an seinem Ziel: Gott sei Dank, Boris Becker hat gewonnen! Der Tag ist gerettet.

Nebenbei gelingt es uns auch noch, einen Kleinbus samt Chauffeur zu organisieren und zum zweiten Mal an diesem Morgen fahren wir zum Nationalpark hinaus. Unterwegs lesen wir einen kanadischen Ranger auf, der schon seit vier Monaten den afrikanischen Kontinent bereist. Eine winzige Kamera, Opernglas, T-Shirt und Bonbons, das ist sein ganzes Reisegepäck. Bald haben wir das Seeufer erreicht, an dem unzählige Wasserböcke grasen. Eine Warzenschwein-Familie steht am Gebüsch, mit gebogenen Stoßzähnen der Eber. Schon ergreifen sie die Flucht. Der Schwanz senkrecht in die Höhe gestreckt beim Lauf, der Körper bald im hohen Gras versteckt. Ich entdecke ein Skelett, Überreste eines jungen Wasserbocks. Immer wieder begegnen uns Knochen und Schädel, die Tiere grasen friedlich auf dem Friedhof ihrer Ahnen.

Ein Marabu sitzt in der Spitze eines dünnen Bäumchens. Doch der Platz ist begehrt. Ein zweiter Storch vertreibt den Rivalen im Flug. Im flachen Wasser drängen sich zu Tausenden die zartroten Zwergflamingos. Draußen am See überragt eine dunklere Gruppe rosa Flamingos das bunte Vogelmeer. Wir beobachten ein Dutzend Pelikane beim Jagen. Ruhig schwimmen sie im enger werdenden Halbkreis, bis plötzlich alle Köpfe auf einmal im Wasser verschwinden. Die eingekreisten Fische sollen sich in ihrer Panik in den Kehlsack am Schnabel verirren.

Langsam fahren wir zum Kenyatta President's House. Doch dort sind nurmehr die Überreste des einstmals prächtigen Wochenendsitzes in traumhafter Lage, selbst die Toilette ist ausgebaut und geklaut. Oben am steilen Berghang ein Aussichtspunkt. Kilometerweit reicht der Blick über See und Park. Auf den Hügeln wachsen Euphorbien, jene kakteenartigen Bäume, die nichts mit Angst zu tun haben, und die man mit "r" schreibt, auch wenn's anders im Buche steht. Hinter der Wegbiegung steht ein Kaffernbüffel. Die Hörner entspringen dem Kopf wie mächtige, gebogen abstehende Zöpfe, mit stumpfem Gesichtsausdruck sieht er uns an. Einen Waran, einen Adler, ja sogar einen Leoparden auf seinem Schlafbaum bekommen wir zu Gesicht.

Tiere, Tiere, Tiere. Fotos, Fotos, Fotos. Manchmal betrachten die wilden Tiere die zivilisierten Touristen in Dosen genauso interessiert wie wir sie - das gibt besonders persönliche Aufnahmen. Mein Vater ist mit seiner Videokamera ständig auf der Jagd, fast bleibt er im Sumpf stecken, bei dem Versuch, näher an die Nilpferde heranzukommen. Doch diese sind nicht bereit, für den Film zu posieren - das gewaltige Maul wird erst aufgesperrt, als er wieder am Auto zurück ist. Der Arme, wie er sich ärgert in den verschlammten Schuhen und Strümpfen und mit dem 5-Tage Bart, der weniger erotisch als vielmehr seebärenhaft bedrohlich wirkt. In Afrika geht alles nicht so genau, da muß man sich weder rasieren noch korrekt oder pünktlich sein. Das Leben wird ein bißchen lässiger angegangen. Als ich bei unserem Mittagsstop in der Lake Nakuru Lodge fragte, ob ich hier Briefmarken kaufen könne, bekam ich dieselbe Antwort, die ich schon bei ähnlichen Gelegenheiten erhielt: Jetzt nicht, aber abends...Doch abends bin ich längst woanders, haben wir doch nur vier Wochen Zeit, um dieses wunderbare Land kennenzulernen. Es ist ein einzigartiges Erlebnis, sich mit Hans-Georg dieses Paradies erschließen zu können. Ja, ich bin glücklich hier, seit fünf Tagen im rauschhaften Delir des Afrika-Fiebers. Ich kann Hemingway verstehen, wenn er schreibt:

"Jetzt, als ich aus dem Tunnel von Bäumen oberhalb der Schlucht in den Himmel mit den weißen, im Wind vorüberwehenden Wolken blickte, liebte ich das Land so, daß ich glücklich war, wie man es ist, nachdem man mit einer Frau, die man wirklich liebt, zusammen war, wenn man es in der Leere wieder aufwallen fühlt und es da ist und man es nie ganz haben kann, und doch, was jetzt da ist, kann man haben, und man will mehr und mehr, um es zu haben und zu sein und darin aufzugehen, es noch einmal zu besitzen für immer, für jenes lange, plötzlich endende Immer, so daß die Zeit stillsteht, manchmal so vollkommen still, daß man danach darauf wartet, zu hören, daß sie sich bewegt und sie lange braucht, bis sie beginnt."

Der nächste Morgen bringt die erste negative Erfahrung mit der afrikanischen Mentalität. Während wir beim Frühstück saßen, ist ein Taschenmesser aus der Kameratasche verschwunden. Wir benachrichtigen den Hotelmanager, doch der kann nichts finden. Wie sollte er auch, wo in seinem Hotel doch nicht gestohlen wird. Aber ein Taschenmesser ist ersetzbar und bei weitem nicht wert, unsere Reisefreude zu beeinträchtigen und so begeben wir uns auf den Weg zum Flugzeug.

Wir lassen die Grasbahn unter uns, um noch im Steigflug den Äquator zu erreichen. Jenseits der Bergkette senkt sich das Flugzeug ins Kerio-Valley hinab, das mit seiner senkrechten Felswand die Hochebene von Eldoret kilometertief abschneidet. Über Felsvorsprünge und durch Seitenschluchten, vorbei an winkenden Eingeborenen, nur wenige Meter von der Kante entfernt, geht der berauschende Flug, bis wir schließlich abdrehen, um mit gedrosseltem Motor zum Baringo-See hinabzugleiten. Nach dem Touch down auf der steinigen Piste und einem beschwerlichen Fußmarsch durch die Hitze der Halbwüste erreichen wir das oasenhafte Grün der Lodge am Seeufer. Begierig leeren wir den uns dargebotenen Welcome-Drink.

Schon beim ersten Rundgang treffen wir im Schilf dösende Krokodile und Nilpferde, die uns des Nachts noch im Garten der Lodge begegnen sollen. Im Swimmingpool erfrischen wir uns zum Lunch, der Körper entspannt sich in freier Bewegung. Vor der Terrasse dann eine Riesenschildkröte. Ich freue mich sehr über den Anblick des behäbigen Tieres, gigantischer Verwandter meines Haustiers daheim. Noch kleiner hier der Kopf im Verhältnis zum Körper, es wirkt so gar nicht niedlich, der Panzer nicht streichelzart. Dennoch, ich habe sie ins Herz geschlossen, überlebende Dinosaurier, das zollt Respekt. Sie bekommt eine Banane vom Buffet. Zur Mittagsruhe legen wir uns ins Boot am Steg. Sanfte Wellen wiegen uns in den Schlaf, durch den schmalen Schlitz der Augenlider sind am Schilf Nilpferde zu sehen. Siesta mit Hippo-Blick. Nachmittags gehe ich im warmen Regen spazieren. Man muß sie nicht fürchten, die dicken Tropfen, doch auch hier merke ich, wie ich Schutz suchend in mich zusammensinke. Aufrecht stolzer Gang im Regen, ein noch nicht erreichtes Ziel.

Abends begleite ich Hans-Georg, als er Asha besucht, vor Jahren wählte er das Mädchen als Patenkind. Viele Kinder tummeln sich an der kleinen Hütte, Joginder, der große Bruder, empfängt uns am Tor. Asha ist nicht da, noch am späten Nachmittag weilt sie in der Schule. Dennoch bleiben wir, um die Neuigkeiten des letzten Jahres zu erfahren. Eine neue Fischfabrik ist geplant, auf diesem Grund wird sie gebaut. Deshalb der Zaun, der nichts Gutes verheißt. Ein kleines Fleckchen Land wird die Familie zugewiesen bekommen, doch wie sollen sie eine Hütte bauen aus eigener Kraft. Der Vater längst verschwunden, die Mutter ohne Arbeit, sechs hungrige Kinder sind zu ernähren. Das Schulgeld, für die Grundschule knapp 25 Mark im Jahr, ist kaum aufzubringen. Afrika, die andere Dimension. Die kleine Hütte ist grob in drei Räume geteilt. Der Rauch offenen Feuers dringt aus der Kochecke, gegenüber, hinter dem Vorhang, das Schlafabteil. Zwei kleine Bänke, ein Stuhl und ein Hocker gruppieren sich um den kleinen Tisch. Ashas Mutter stillt ihr jüngstes Kind. Wo kann man sich waschen, wo ist die Toilette, wo finden all die Kinder zum Schlafen Platz? Fragen, auf die es vielleicht keine Antwort gibt. Mit 18 Jahren träumt Joginder von der High School, möchte Techniker werden, in der Stadt Arbeit finden. Doch noch immer reicht das Geld nicht für die Secondary School, der Wunsch wird ein Traum bleiben fürs Leben. Hans-Georg will Asha herausholen aus diesem Kreislauf der Armut, des Elends. Sie bekommt das Schulgeld vom deutschen Freund, soll eine Chance haben in der afrikanischen Welt. Wer weiß, ob er gelingen wird, dieser isolierte Versuch, das Alibi des Wohlstands. Schüchtern verwundert sieht mich ein kleiner Junge an, die Augen so groß wie die Arme dünn. Mein Mutterinstinkt verliebt sich in diesen scheuen Blick. Nein, die Natur verfehlt ihre Wirkung nicht. Verwirrt und beeindruckt kehre ich zur Lodge zurück.

Früh erwache ich aus überraschend aufdeckendem Traum, der Einfluß reicht noch weit über den Tag hinaus. Wieder steht eine Bootsfahrt auf dem Programm, auch die Krokodile wollen wir aus der Nähe sehen. Über uns schwebt ein Fischadler hinweg. Vierhundert Vogelarten bewohnen die Ufer, nur wenige sind zu lernen an einem Tag. Vor der Insel ein Fischer in winzigem Boot. Zusammengebunden ein paar Stämme dickes, leichtes Holz, zum Bug hin gebogen, das ist alles, was ihn trägt. Bedächtig holt er die Fische aus seinem Netz. Wir gehen an Land, um die heißen Quellen zu sehen. Dampfschwaden ziehen über die Felsbrocken hinweg, vor uns ein winziger Geysir. Brodelnd spuckt er das kochende Wasser aus dem Boden, ringsum lagert sich Schwefel ab. Entfernt dumpfes Trommeln dringt zu uns herüber. Doch was ich zunächst für die Musik von Eingeborenen halte, entpuppt sich als Rhythmus der Erde. Immer lauter wird das donnernde Grollen, je weiter man auf die Felsen klettert. Es müssen riesige Blasen sein, die da im Innern zerplatzen. Der dicke, flaschenförmige Stamm einer Wüstenrose erinnert mich an den Planeten des kleinen Prinzen, und auch die lehmgelben Termitenhügel mit meterhohem Kamin lenken die Phantasie in eine andere Welt.

Noch am Vormittag machen wir uns auf den Weg zur Schlangenfarm. An der Straße durch das Dorf reiht sich ein Getränkeladen an den anderen, Limonade und Cola sind in der Hitze sehr gefragt. Immer wieder ist "Hotel" an den Wänden der Häuser zu lesen, doch wo, fragen wir uns, mögen die Zimmer sein? Noch immer nicht begreifbar die anderen Maßstäbe. Ziegen fressen an Büschen und den spärlichen Gräsern am Straßenrand. Es sind die einzigen Tiere, die in dieser trockenen, unwirtlichen Gegend ausreichend Futter finden. Doch dieser Vorteil erweist sich als Katastrophe: Die Ziegen fressen die Pflanzen bis zu den Wurzeln ab, es wächst nichts mehr nach. Stück für Stück breitet sich die Wüste aus. Doch noch merken die Einheimischen nicht, wie die Ziegen ihnen nach und nach die Lebensgrundlage entziehen - wer soll es ihnen verdenken, wenn man die kleinen, ausgemergelten Kühe ansieht, nur Herden aus Haut und Knochen.

Die Schlangenfarm erscheint uns wie die Kapitulation des Europäers vor den afrikanischen Verhältnissen. Runde Mauerreste erinnern an die einst zahlreichen Häuschen aus Stein, durchs Fenster sieht man einen behäbigen weißen Mann am Schreibtisch. Es muß Mister Leakey sein, ein Nachkomme der berühmten Archäologen-Familie. Die uralte Schreibmaschine, ein Locher, bedrucktes Papier, all das mutet seltsam an, in dieser staubigen Wildnis. Ja, es sind noch Schlangen zu sehen, ein Schwarzer wird kommen, sie uns zu zeigen. Wir drücken uns in den Schatten, einem drohenden Sonnenstich zu entgehen. Eine Schlange nach der anderen wird aus dem kleinen Häuschen geholt. Große, kleine, giftige, ungiftige. Ich bekomme ein ungefährliches Tier in die Hand gedrückt. Nicht unangenehm ist die Berührung der Reptilienhaut, ein seltsam neues Gefühl die schlängelnde Bewegung. Dennoch fürchte ich den Kopf des Tieres. Wenn ein Biß auch nicht giftig ist, so ist er doch nicht angenehm. Zuletzt gehen wir zum Gehege der Mamba. Der Schwarze betritt den Käfig und schlägt mit seinem Stock in den Baum. Zischend bewegt sich das hochgiftige Tier, der breite Kopf ragt weit aus den Blättern. Unruhig zuckt die gespaltene Zunge.

Ein alter Mann bleibt am Wegrand stehen, wir wechseln freundliche Grüße. In seinen Ohrläppchen weit ausgedehnte Löcher, einstmals Sitz des männlichen Schmucks. Im Dorf noch ein Mädchen in traditionellem Gewand. Viele bunte Ketten trägt sie um den Hals, Unterschenkel und Oberarme eingeschnürt von metallenem Band. Es ist wohl der traditionelle Hochzeitsschmuck und unlängst wurde das Mädchen zur Frau. Bald wird sie für eine Familie zu sorgen haben, den Mais zur Mühle bringen, wie die Älteren. Selbst hier im entlegenen Dorf und selbst in der kleinen einfachen Mühle findet sich ein Portrait des arap Moi, allgegenwärtig statt volksnah, der Präsident. Ein größeres Gebäude entpuppt sich als Krankenhaus. Zugleich fasziniert und bestürzt spähe ich durch die Fenster, die Einfachheit anziehend und abschreckend zugleich. Eisenpillen aus Europa für anämische Mütter, Entwicklungshilfe in all ihrer Fragwürdigkeit. Ein paar hundert Meter weiter die alte Fischfabrik. Eine Reihe Männer und Frauen sitzen am langen Tisch der überdachten Terrasse. Silbrige Fische werden abgeschuppt, im flachen Wassertrog geschwenkt. Die arbeitsteilige Gesellschaft in ihrer ursprünglichsten Form. Nur unweit davon werden Stoffbahnen bemalt, eine blaue Batik ist schon auf die Leine aufgehängt. Dann erreichen wir wieder die Lodge, müde und erschöpft von der tropischen Sonne.

Das braune Wasser des Lake Baringo zeigt Schaumkronen. Langsam bewegt sich eine dunkelgraue Gewitterwand auf uns zu. "The rain will come any time from now", sagen die Eingeborenen in ihrer typisch afrikanischen Präzision. Nachdem wir den Lunch mit einer Mango beendet haben, setzen wir uns auf die Terrasse unseres Bungalows und erholen uns in der kühlen Brise von der drückenden Hitze des Vormittags. Aus vereinten Kräften entsteht die legendäre Postkarte, stundenlang wird an den Sätzen gefeilt. Manchmal unterbrechen wir für das Foto eines Vogels, ein Kuckuckspärchen im nächsten Baum. Das Lachen entspannt im Gewitter, bald ist der Regen vorbei. Der See liegt wieder ruhig. Ein Schwarzer fischt die Blütenblätter aus dem Swimmingpool. Es ist Zeit, aufzubrechen zu neuen Ufern. In vieler Hinsicht soll das geschehen.

Noch einen Abend verbringen wir bei der Familie am Eingang der Lodge. Bald entdecke ich wieder den kleinen Jungen mit den großen Augen. Ein Mädchen trägt ihn auf dem Rücken, legt ihn auf eine Decke vor der Hütte. Auch ich setze mich nach draußen, um in gebrochenem Englisch Antwort auf meine Fragen zu erhalten. Er heißt Juma, erklärt mir seine Schwester, ist fünf Jahre alt und geht in die Nursery School. Jetzt ist er krank, hat Fieber. Sein Fuß ist mit Stoffetzen umwickelt, ein Dorn ist eingetreten. Ich denke an all die sterilen Kompressen, Desinfektionsmittel und Antibiotika, die sich in meiner Reiseapotheke befinden. Stumm blicke ich auf die schmutzig-grüne Kräuterpaste, die die heiße, dick geschwollene Fußsohle umgibt. Doch was nützt ein einzelner fachgerechter Verband? Nicht mehr als das Vertrauen in traditionelle Heilkräuter. Der kleine, dünne Körper ist heiß, in demütiger Geduld sehen mich die glasigen Augen an. Ohnmacht quält mich. Für zwanzig Schilling kann man zum Krankenhaus gehen - in Windeseile habe ich den Geldbeutel gezückt. Ein schwacher Trost. Malaria, meint Jumas Schwester. Ich bin mir nicht sicher, doch wer will es ausschließen in dieser Gegend. Für einen Augenblick drängt sich in mir die absurde Vorstellung eines Moskitonetzes in der ärmlichen Hütte auf. Doch selbst Gesundheit ist hier Privileg der Touristen. Mühsam frage ich nach den letzten Tagen und Wochen. Ja, er hat öfter Fieber, ein, zwei Tage, dann ist es vorbei. Also doch Malaria? Am Kiosk gibt es hier Malaraquin, so selbstverständlich wie bei uns Kaugummi. Für einen lächerlichen Preis erstehe ich zwei Tabletten - sind sie subventioniert oder hat die deutsche Pharmaindustrie eine Gewinnspanne von tausend Prozent? Doch es ist jetzt egal, Hauptsache der Kleine wird gesund.

In der Hütte ein Gespräch über AIDS, Aufklärung als einziges und hoffentlich wirksames Gegenmittel. Die Durchseuchungsrate in Ostafrika ein trauriger Rekord, Fernfahrer tragen die Krankheit in die entlegensten Gegenden. Die pubertierenden Kinder geben sich verständig, aus der Schule wissen sie um die grausame Gefahr. Hoffentlich. Nach Einbruch der Dunkelheit setze ich mich wieder in die Hütte, Juma auf meinem Schoß. Beim Licht einer Petroleumlampe sieht sich Hans-Georg die Schulhefte an, versucht noch mehr zu erfahren über das tägliche Leben im Dorf. Er erzählt von Bergen und Schnee. Der Blitz des Fotoapparats löst aufgeregtes Staunen aus. Die ganze Zeit über streichle ich den dünnen Körper auf meinem Schoß, hoffe durch Zuneigung Linderung schaffen zu können. Von Zeit zu Zeit trifft mich der vertrauensvolle Blick, dem ich so ohnmächtig machtlos gegenüberstehe. Nur widerstrebend verlasse ich schließlich die Hütte, wir kommen gerade noch rechtzeitig zum Dinner in der Lodge. Minuten nach dem Abschied von dem unterernährten, kranken Kind sitze ich am feudal gedeckten Tisch und wähle aus, aus dem fünfgängigen Menü. Hilflos ausgesetzt bin ich dieser Perversion, erschüttert, doch unfähig zu handeln. Bald flüchte ich in touristische Interessen, beobachte die Nilpferde, wie sie des Nachts im Garten der Lodge grasen. Auch muß der Rucksack gepackt werden für den frühen Aufbruch am nächsten Morgen.

Auf dem Weg zum Flugplatz treffen wir eine Cousine von Asha, Hans-Georg gibt ihr Bananen vom Frühstücksbuffet. Zwei Brüder begleiten uns, ein letztes Foto vor der kleinen Cessna. Dann steigen wir wieder auf in die Lüfte, verlassen die Menschen im armseligen Dorf. Womit habe ich es verdient, in eine intakte Mittelstands-Familie Westeuropas geboren worden zu sein? Das Wochenende verbringen wir in Nairobi, das Fairview Hotel als fester Stützpunkt der Reise. Ich bin müde nach der bewegten Woche und mittlerweile hat mich auch der erste Durchfall eingeholt. Als meine Eltern und Hans-Georg am Nachmittag in die Stadt gehen, bleibe ich im Zimmer, zu schlafen und Postkarten zu schreiben. Eine weise Entscheidung. Denn als nach wenigen Stunden mein Vater an die Türe klopft, begrüßt er mich mit den Worten: "Gehst du mal g'schwind zur Rezeption und kümmerst Dich um die Mami, wir sind ein bißchen ausgeraubt worden...". Ein bißchen ausgeraubt - nur zu gut kann ich mir vorstellen, was sich für meine Mutter hinter dieser Ausdrucksweise verbirgt. Nach und nach erfahre ich den Verlauf dieses Abends, die Einzelheiten des Geschehens. Auf dem Rückweg vom Norfolk Hotel wurden die drei von dem schnellen Sonnenuntergang der Äquatorgegend überrascht. Hans-Georg schlug noch vor, ein Taxi zu nehmen, die Gefährlichkeit von Nairobis Straßen in der Dunkelheit ist weithin bekannt. Doch die Stimmung war gut und ein kleiner Abendspaziergang sollte den Tag abrunden. Am Stadtpark war ihnen dann ein Schwarzer aufgefallen, der sie in beunruhigender Weise musterte, dann aber eiligen Schritts in entgegengesetzter Richtung verschwand. Doch kurze Zeit später tauchte hinter ihnen eine größere Gruppe junger schwarzer Männer auf, ein Dutzend etwa wurde geschätzt. Meine Mutter meinte noch "Jetzt, glaube ich, wird es gefährlich" und nahm ihren Reisepaß aus der Handtasche, um ihn in den Rock zu stecken. Sie hörten die Meute laut aufgeregt redend näherkommen, bis jeder plötzlich einen schwarzen Arm um den Hals hatte. Meine Mutter wurde zu Boden geworfen, lag ohnmächtig wie ein Maikäfer auf dem Rücken. Sie hörte den erstickten Schrei ihres Mannes, doch auch Schreien erschien ihr jetzt ohne Sinn. Krampfhaft klammerte sie sich an den Paß in ihrer Rocktasche und begann unter den vielen schwarzen Armen mit den Füßen zu strampeln. Hans-Georg war regungslos stehengeblieben, hatte alle Muskeln angespannt, um dem Würgen Widerstand zu leisten. Doch als die Luft knapp wurde, mußte er die Umhängetasche freigeben, der Kamerakoffer fiel zu Boden. Einzig mein Vater stellt sich dem Kampf. Ohne nachzudenken schlug er und trat um sich. Drei Mann wurden außer Gefecht gesetzt - was sind schon drei hagere Kenianer gegen einen stattlich durchtrainierten 80-KiloMann. Spekulationen gehen um, daß der Räuber in dieser Nacht seine Zeugungsfähigkeit eingebüßt haben soll. Diese unvorsichtige aber effektive Reaktion ließ meinen Vater frei kommen, und er lief auf die Straße, um Autos aufzuhalten. Beim Quietschen der Bremsen verschwand die Bande in der Dunkelheit.

Die Bilanz des Verbrechens: es fehlten ein Reisepaß, ein Fotoapparat, Blitz, eine Brille, Uhr, nur wenig Bargeld, dafür Reiseschecks und Kreditkarten, zwei Handtaschen und viele unwiederbringliche persönliche Kleinigkeiten. Das also ist "ein bißchen ausgeraubt". Bei meiner Mutter ist die Verunsicherung groß, was bleibt ist Angst. Angst vor diesen dunklen, schwarzen Menschen. Und in Kenia sind fast alle Menschen schwarz!

Den ganzen Sonntag bleiben wir im Hotel, versuchen dieses Erlebnis zu verdauen. Ich war nicht dabei, mir sitzt der Schreck nicht in den Gliedern, doch auch ich spüre die Ausnahmesituation. Auch wenn sie für mich eine andere Bedeutung gewinnt.

Gleich am Montag früh der Gang zur deutschen Botschaft und ins American Express Büro. Doch dann geht es weiter auf unserer Reise, die Aberdares als nächstes Ziel. Auf der ersten längeren Autofahrt machen wir Bekanntschaft mit kenianischen Straßenverhältnissen, auf diese Weise lernt man das Fliegen schätzen. Gerade noch rechtzeitig erreichen wir den Aberdare Country Club, eine Viertelstunde bleibt uns zum Lunch. Dann werden wir mit einer Unmenge von Kanadiern in die hochbeinigen Busse verladen, wir haben den amerikanischen Massentourismus eingeholt. Unwirklich erscheint dann auch die Löwenfamilie an der Straßenbiegung, kommentiert von diesen hohen affektierten Stimmen. Wieder merke ich, wie mich eine Menschenmenge abschreckt, eingeschüchtert flüchte ich mich in Überheblichkeit. Dabei nehme auch ich teil am Naturkonsum, auch ich möchte die Tierwelt Afrikas zu Füßen gelegt bekommen. Das nämlich bietet die "Ark" mit ihrer des Nachts beleuchteten Salzlecke. Wie ein mächtiges hölzernes Schiff ragt sie aus dem tropischen Regenwald, eine Arche als Insel der Zivilisation in der Wildnis. Auf hohen Stelzen führt der Catwalk zur Terrasse am Bug, wo man die Gäste für die Nacht willkommen heißt. Ein erster Rundgang durchs Schiff, der Nachmittagstee schon mit Blick auf die Elefanten. Ringsum umgeben uns dicht bewaldete Hügel in saftigem Grün. Am Catwalk werden die Vögel gefüttert, Mungos und Erdhörnchen nehmen an der Mahlzeit teil. Nach Einbruch der Dunkelheit bekommen auch Buschbabies ein paar grüne Bananen. Ihr langer buschiger Schwanz erinnert an Eichhörnchen, das putzige Gesicht mit den großen Augen entfernt an eine Fledermaus. Doch die schlanken, schwarzen Babyfinger weisen auf ihre Zugehörigkeit zur Familie der Affen hin. Zu gerne würde ich mich berühren lassen, sie spüren, diese zarte, winzige Hand. Aber ich bin zu ängstlich, fürchte mich vor dem Affenbiß, der so schlecht heilt. Nach dem Abendessen beginnt es zu regnen. Das Fell der Kaffernbüffel an der Salzlecke färbt sich dunkel, langsam weicht der Boden auf. Ein Stier bricht mit den Hörnen Brocken aus der Erde, ein mühsames Unterfangen, wenn man das einzige Werkzeug auf dem Kopf trägt. Ein zweiter Büffel hat sich im Schlamm gewälzt, hell beige glänzt er im Licht, erinnert mich an das goldene Kalb. Wir gehen zu Bett in Erwartung der Nacht.

Es ist zwei Uhr, als mich ein lautes, unangenehmes Klingeln vom Schlaf aufschrecken läßt. Doch was andernorts ein lästiges Ärgernis darstellen würde, gibt hier Anlaß zur Vorfreude. Ein Tier. Das Klingeln bedeutet, daß der Ranger ein seltenes Tier an der Salzlecke entdeckt hat. Ich verlasse mein kajütenartiges Zimmer, um der Glasfront am Heck der Arche zuzustreben. Vor zwei Stunden war ein Leopard zu sehen gewesen, lange Zeit saß er im Gras, auf der Suche nach jagdbarem Wild. Doch die Scheinwerfer der Arche taten der nachtaktiven Raubkatze keinen Gefallen und nach einiger Zeit war er wieder im Busch verschwunden. Jetzt bietet sich ein friedliches Bild. Ein Kaffernbüffel ist noch da, umgeben von einigen Buschböcken und auch Elefanten sind wieder zu sehen. Gemächlich heben sie mit ihrem Rüssel Erdklumpen zum Maul und kauen darauf herum, um das kostbare Salz zu bekommen. Doch das Raunen, das durch die Beobachter geht, gilt nicht dieser Idylle. Zwei dunkle Silhouetten am Rande der Lecke ziehen die Aufmerksamkeit auf sich: Rhinos. Eine Nashornmutter mit ihrem Kind nähert sich aus dem Halbdunkel. Selbst hier, im tropischen Berg Regenwald der Aberdares, sind diese Tiere leider schon eine Seltenheit geworden. Und auch jetzt soll es uns nicht vergönnt sein, sie in Ruhe zu beobachten: Einer der Elefanten löst sich aus der Gruppe, geht auf die Nashörner zu, droht. Die Rhinozerosse verschwinden wieder in den Büschen. Auch geduldiges Warten ist vergebens, selbst als die Elefanten die Salzlecke verlassen haben, kommt die Mutter mit ihrem Kind nicht wieder. Oben auf der Terrasse hüpfen die Buschbabies. Jetzt fressen sie die dicken Falter, die sich am Licht sammeln. Ein europäisch anmutender Hase findet sich im Busch. Schließlich gehe ich wieder zu Bett, schon bald soll der morgige Tag beginnen.

Die kenianischen Straßen machen die Fahrt zurück nach Nairobi beschwerlich, weiß man doch immer erst hinterher, welches Schlagloch es ist, das einem die Achse bricht. Und doch muß es schnell gehen, denn wir müssen dort sein, bevor die Botschaft schließt. Noch immer die konkreten Folgen des Raubüberfalls - auch das ist Afrika, auch das ist Reisen. Wir lassen nichts aus. Früher als erwartet erreichen wir dann den Aeroclub of East Africa. Das Auto wird gegen die Cessna getauscht, heute soll es noch nach Samburu gehen. Doch diesmal soll der Flug über den Äquator keine ungetrübte Freude werden: Dunkle Gewitterwolken ziehen auf, es regnet in Strömen, Blitze zucken über dem Wilson Airport. Ich spüre die Spannung meiner Mutter: Es ist unklar, ob wir Samburu erreichen werden, ob wir dort landen können. Dennoch wird gestartet. "Hakuna Matata" - kein Problem, meint Hans-Georg. Er muß es wissen, er fliegt seit Jahren. Als wir im Gewitterregen die Bergkette überqueren wird das Flugzeug von Böen geschüttelt - ein winziger Spielball der Natur. Was hilft, ist der Gedanke an den Tod. Bin ich tot, werde ich das Leben nicht vermissen, es wird mir nicht weh tun. Einzig dieser Gedanke ermöglicht Entspannung, Freude am Abenteuer. Immer wieder müssen wir mächtigen Wolkenbergen oder kräftigen Regenfällen ausweichen. Blitze zucken. Das Flugzeug - ein Faraday'scher Käfig. Hoffentlich. Wenn auch über Samburu ein Gewitter tobt, werden wir nicht landen können. Regenzeit. Doch wir haben Glück, im Osten wird es heller und als wir ohne Orientierungsprobleme das geteerte Airfield inmitten des riesigen Nationalparks finden, scheint sogar die Sonne. Eine glatte Landung, wieder fester Boden unter den Füßen. Und schon auf dem Weg zur Lodge: ein Leopard. Ich stehe auf, blicke aus dem Dach des fahrenden Jeeps. Die grünen Hügel Afrikas. Diese Landschaft, der Himmel, die Tiere. Wieder erfaßt mich das Glück, das mich durch die letzte Woche begleitete. Auch das kann Leben sein. Ich sauge dieses Gefühl in mich auf, für einen Augenblick hadere ich mit der Vergänglichkeit. Die Faust'sche Wette - hier würde ich sie verlieren, hier würde ich meine Seele verlieren. Habe ich sie schon verloren?

Die Lodge empfängt uns mit einem Welcome-Drink. Meerkatzen spielen auf den strohgedeckten Hütten, springen gewagt von Dach zu Dach. Zwei Affenkinder sitzen bei der Vogeltränke am Baumstumpf, sie fischen die toten Insekten vom Wasser. Neben der Terrasse am Fluß liegt ein gewaltiges Krokodil. Dreißig Zentimeter symbolischen Zauns auf einem Mauersockel und ein schmaler Graben trennen uns von dem dösenden Fleischfresser. "DANGER CROCODILES" warnt ein kleines Schild, auf der Rückseite "DANGER PEOPLE". Welche Gefahr wohl die größere ist? Schon bricht die Dämmerung herein und vor dem Abendessen möchte ich mir noch den Staub des Tages abwaschen. Doch im Badezimmer bin ich nicht allein: Ein Frosch sitzt in der Ecke und versucht vergeblich, an der glatten Wand emporzuklettern. Erfreut und belustigt beobachte ich den ungebetenen Gast. Dann lasse ich ihn in mein Zahnputzglas hüpfen und befreie ihn, nach eingehender Betrachtung, in den Vorgarten. Abends ist auf der Terrasse auch wieder ein Alan Root Video zu sehen, humorvolle und lehrreiche Tierfilme von höchster Qualität. Was mag das für ein Leben sein, Jahrzehnte im Busch mit Flugzeug, Jeep und Kamera? Eine Familie aus Tierkindern inmitten der ursprünglichen Natur. Man darf sich nicht fürchten vor Nilpferdbiß, Bruchlandung oder den Tausenden trampelnder Hufe der wandernden Gnus. Ein wenig Selbstherrlichkeit spricht aus manchem Film, steht ihnen das zu, oder wäre Bescheidenheit eines jeden Menschen Zier?

Der early-morning Game-Drive führt uns noch vor dem Frühstück in die Natur. Schon an der ersten Wegbiegung ein Dik-Dik, dort am Busch ist das zweite zu sehen. Stets paarweise durchstreifen diese winzigen Gazellen ihr Gebiet. Scheu sehen sie uns aus großen, tiefschwarzen Augen an, bevor sie auf den dünnen Beinchen fliehen. Auch die Gerenuks sind lustig anzusehen, ein überlanger, schlanker Hals trägt den zierlichen Kopf mit weit abstehenden Ohren. Mühelos richten sie sich auf die Hinterbeine auf, um die Blätter oben am Busch zu erreichen. Oryx wieder ein Wort, um das sich mein zoologischer Sprachschatz erweitert. So heißen die grauen Antilopen mit den stangengeraden, langen Hörnern, die in kleinen Herden anzutreffen sind.

Zum Fluß hin ändert sich die Landschaft. Große Bäume beherrschen das Bild. Symmetrisch teilen sich die Äste der Doum-Palmen in einer Ebene je in zwei weitere Äste auf. Nun erfahre ich auch endlich die wahre Herkunft der Leberwurst: Vor uns steht ein Leberwurstbaum. Wie an Schnüren hängen die zahlreichen, großen Früchte herab. Ich werde es von an nun nicht mehr glauben, das Märchen von Metzger und Fleisch. Am Weg tummelt sich eine Herde von Pavianen. Die älteren sitzen in der Sonne zum sozialen Entlausen, die Jugend vergnügt sich beim Klettern im Baum. Am gegenüberliegenden Flußufer liegt unsere Lodge, der gewaltige, runde Balkon fügt sich mit seinem Strohdach harmonisch in die Landschaft ein. Am Rückweg sehen wir Netzgiraffen, mit ihrer scharfen Zeichnung die schönste Giraffenart. Die Brücke ist von Pavianen besetzt. Sie lassen sich von unserem Minibus nicht beeindrucken, im Gegenteil, fast scheint es, als ob sie durch das offene Dach zu uns hereinkommen wollten. Provozierend zeigt das alte Männchen sein Genitale. Aus einem Meter Abstand entsteht das Portrait eines gähnenden Pavians - zum Vorschein kommt ein durchaus respektables Gebiß. Am anderen Ende der Brücke erwartet uns ein Schwarzer, wir sollen Eintritt zahlen für die zweite Hälfte des Nationalparks. Eine solche Regelung ist uns nicht bekannt und auch sonst wurde kein Wärter vor der kleinen Holzhütte gesehen. Nach einigem Handeln zahlen wir schließlich den halben Preis, auch das nur ein Geschenk an den raffinierten Mann. Wer soll es den Einheimischen verdenken, wenn sie sich Geld verschaffen, wo immer es geht? Die Touristen haben im Vergleich auch wirklich mehr als genug. Dennoch bleibt für den Deutschen der fade Nachgeschmack, betrogen worden zu sein. Verletzter Stolz, kleinkarierte Engstirnigkeit, fehlender Humor? Oder wie so oft andere Sitten, andere Gewohnheiten, Mentalitätsunterschied. In der Lodge erwartet uns ein reichhaltiges Frühstücksbuffet.

Ich setze mich auf die Terrasse, um einen Brief zu schreiben. Vor mir liegen Warane in der Sonne. Immer wieder klettert einer den senkrechten Baumstamm hinauf, um an dem dort hängenden Fleischstück zu zerren. Manchmal versuchen zwei Echsen gleichzeitig ihr Glück und klatschend fallen sie zu Boden. Plötzlich fliegt ein Nashornvogel dicht über meinen Tisch, ergattert ein Stück des dort liegenden Brots. Der große Vogel mit dem dicken roten Schnabel, dieser Red billed Hornbill, hat mich erschreckt. Daß er so dicht an mich herankommen würde, hätte ich nicht gedacht. Ich lege das Brot auf einen benachbarten Stuhl und bald ist es verschwunden. Auch ein Leguan traut sich bis auf wenige Zentimeter an mich heran. Bewegungslos betrachte ich das schöne Tier. Der Kopf leuchtend orange, der Hals dunkelblau, über den Körper heller werdend bis zum türkisen Schwanz, die Beine schimmern grünlich. Eine weitere Echse sitzt auf der Brüstung, ihr Kopf hellgrün, orange Flecken seitlich am Bauch. Ich mag sie gerne, diese flinken, farbenfrohen Reptilien.

Nachmittags ist Samburu-Tanz. Eigentlich möchte ich nicht hingehen, möchte nicht die Menschen beobachten wie die Tiere, nicht wie eine Zirkusnummer konsumieren den vielleicht heiligen Stammestanz. Gegenargumente die Einmaligkeit der Gelegenheit und daß ich erst ablehnen soll, was ich kennengelernt und gesehen habe. Dies eine für mich überzeugende Haltung, auch wenn oder vielleicht gerade, weil sie keinen Raum für grundsätzliche Prinzipien läßt. Also reihe ich mich unter die Touristen auf den Steinbänken im Schatten und beobachte die in traditioneller Stammestracht verkleideten Samburu. Sie wippen zu rhythmischem Summen, eine hohe Stimme singt die Melodie. Immer wieder springen die schlanken, großen Krieger hoch in die Luft. Stampfend kommen sie mit beiden Beinen auf. Die Mädchen lassen die zahllosen Halsketten auf ihren Schultern hüpfen, eine Bewegung, die durch den ganzen Körper geht. Dumpf rhythmisch stampfend ist auch die moderne Disco-Musik, ebenfalls mit schrillem Pfeifen oder Gesang. Verblüffende Ähnlichkeiten oft in Bewegung und Tanz, eine für mich angenehme Erfahrung. Dennoch gelingt es mir nicht, über den Rahmen der Veranstaltung hinwegzusehen. Das verlegene Kichern in den Pausen macht mich betroffen, Fotografieren ist eine Peinlichkeit. Dafür werden sie bezahlt. Ja, richtig, es ist ja alles käuflich in unserer westlichen Welt. Warum auch nicht? Hans-Georg bleibt noch ein bißchen, redet mit der Sängerin, zeigt ihr den Fotoapparat, flirtet. Es tut den Tänzern gut, wenn man sich mit ihnen unterhält, sie als Menschen behandelt, statt sie zu beobachten wie Tiere. Dennoch bleibt ein fader Nachgeschmack, als wir die Gruppe verlassen.

Auch am nächsten Tag quäle ich mich für einen Game-Drive um sechs Uhr aus dem Bett. Um diese Zeit nehme ich etwas Milch und Zucker in den kenianischen Tee, den Magen für drei Stunden zu besänftigen. Dann tauchen wir wieder ein in die faszinierende Natur. Denn was bisher für mich nur ein abstrakter Begriff war, bekommt erst hier seine wahre Bedeutung.

Grevyzebras mit dichter, schmaler Streifung grasen friedlich bei der Oryx-Herde, bunte Vögel fliegen von Baum zu Baum. Die Wasserböcke haben hier halbrunde, schneeweiße Streifen am Hinterteil. Das kommt daher, daß sie sich auf eine frisch gestrichene Klobrille gesetzt haben, erklärt uns der Fahrer mit seinem hellen Kichern. Tatsächlich, so sieht es aus. Hans-Georg hat am Hügel ein besonderes Tier entdeckt. Angestrengt suchen wir die Büsche ab: Eine Löwin. Schräg nähert sich das Tier der Straße. Im Schrittempo fahren wir weiter bis die Raubkatze unseren Weg kreuzt. Sie ist mager und ausgehungert, vielleicht hat sie Junge zu versorgen, wenn sie sogar tagsüber jagt. Kurz hält die Löwin an, das Auto zu betrachten, dann geht sie unbeeindruckt fort. Wir begegnen einer Gruppe Elefanten. Ein junger Bulle droht. Die riesigen Ohren werden seitlich aufgestellt, der Rüssel angehoben zum Trompeten. Elefantenjunge in der Pubertät. Ein kleineres Elefantenkind versucht bei der Mutter zu trinken, geschickt wird der Rüssel zur Seite geklappt. Weit oben am Felsen ist ein Leopardenkopf zu sehen, mit bloßem Auge nur ein Punkt. Was muß er dort für eine Aussicht haben, königlich, wie er sein Jagdrevier überblickt. Noch einmal ist ein Leopard im Schlafbaum zu sehen. Das Leopardenjahr.

Hungrig kehren wir zur Lodge zurück, jetzt ein Genuß das große Buffet. Der Speisesaal ist offen gebaut und so nimmt der freche Glanzstar am Frühstück teil, blitzartig wird ein Butterstückchen aus der Schale geklaut. Vormittags machen wir einen Flußspaziergang. Das kleine Zeltcamp ist von Meerkatzen belagert, abwartend beobachten sie das Öffnen der Dosen. Man muß vorsichtig sein, wenn man in der Wildnis lebt. Aufmerksam sehen wir uns nach Krokodilen um, bevor wir uns setzen auf den Baumstamm am Fluß. Zu unseren Füßen zwei Schlupfwespen, interessiert verfolgen wir ihr Liebesspiel. Eine Gruppe Impala taucht am anderen Ufer auf, zaghaft wagen sie sich ans Wasser. Wenn jetzt ein Krokodil in der Nähe ist, bedeutet es das Ende einer Antilope. Aber die Tiere haben Glück, ungestört können sie trinken.

Einen letzten Abend verbringen wir auf der Terrasse der Lodge. In der frühen Dämmerung klettern die Krokodile ans Ufer. Kaum aus dem Wasser, fallen sie erschöpft auf den breiten Bauch, sich von der Anstrengung auszuruhen. Mit Knochen und Fleischstücken werden sie gefüttert. Wieder versucht sich ein gewaltiges Tier am großen Oberschenkelknochen, schon zwei Vorgänger waren daran gescheitert. Lange balanciert er das lange Stück im Maul herum, unfähig es zu zerbeißen. Gespannt wird das Geschehen verfolgt. Jetzt hat das Krokodil den Knochen senkrecht im Rachen, mühsam quält es sich bei Schlucken. Als es den riesigen Schenkel schließlich hinuntergewürgt hat, sieht es keineswegs glücklich aus. Mit diesem starren Pfahl im Bauch, kann man sich kaum bewegen. Im gegenüberliegenden Baumwipfel sitzen Marabus. Doch ihre Ruhe ist nicht ungestört. Paviane fordern diesen Lebensraum für sich, laut kreischend verjagen sie die großen Vögel. Erstaunlich, daß auch bei diesem Streit der dünne Ast nicht bricht. Beim Abendessen sitzt eine Ginsterkatze über der Tür. Die spitze Schnauze unterscheidet sie von den zahmen Verwandten Europas, der buschige Schwanz so lang wie der Körper des Tiers. Sie sieht niedlich aus, so garnicht nach einem wilden Raubtier.

Nachmittags werden wir fürstlich in die Stadt chauffiert. Noch einmal setze ich mich unter den Thorn Tree vor dem New Stanley Hotel, genieße in vollen Zügen die heiße Schokolade. An vier Tafeln um den dicken, alten Stamm hängen Nachrichten von Reisenden an Reisende, sowie Post aus aller Welt. Ich finde Gefallen an solcherart unkonventioneller Konversation. Ein paar Erledigungen bei Bookings Ltd. und Rasul's, dann bleibt Zeit, im strahlenden Sonnenschein spazieren zu gehen. Abends im Hotelgarten die Unterhaltung mit einem Holländer, der seit Jahren an einem Schulprojekt in Kenia arbeitet. Seine Tochter neben ihm vielleicht so alt wie ich. Wie es wohl sein mag, in Kenia aufgewachsen zu sein? Wird man sich später jemals in einer lärmenden Großstadt zurecht finden können? Oder bleibt man lieber glücklich und zufrieden im vertrauten fremden Land? Schon ist die Sonne wieder untergegangen. Morgen werden wir zur Küste fliegen, an den Indischen Ozean. Erwartungsvoll schlüpfe ich ins Bett.

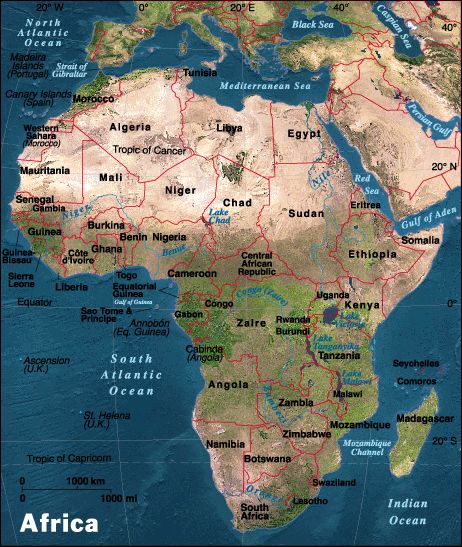

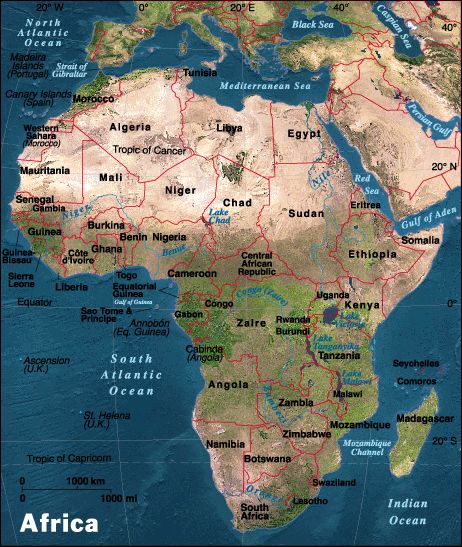

Die rebellierenden Eingeweide reißen mich aus dem Schlaf. Es hilft nichts, ich muß raus. Mühsam entkomme ich dem Moskitonetz, taste mich zum Bad. Fehlalarm. Plötzlich beginnt der Wecker zu klingeln: halb sieben also schon. Totmüde gehe ich zum Bett, kann der Versuchung nicht widerstehen, mich für ein paar Minuten hinzulegen. Meine Gedanken sind noch erfüllt vom romantischen Traum von den Steinzeitmenschen. Eine wundervolle Nacht verbrachte ich an der klaren Quelle zwischen den zwei feindlichen Stämmen. Seltsam, welche Phantasien die ursprüngliche Umgebung Afrikas freizusetzen vermag, seltsam verführend in ihrer erschreckenden Natürlichkeit. Ich stehe wieder auf, nehme eine kalte Dusche. Porridge zum Frühstück beruhigt den aufgebrachten Magen. Einpacken, zum Flughafen, Start. Interessiert verfolge ich unsere Route auf der Karte, denke mit, suche. Für einige Zeit haben wir die Orientierung verloren, tasten uns entlang an Flüssen und Straßen, suchen Berge und Städte. Dann plötzlich das große, zerrissene Wasser, das unserem Irrweg eine Ende setzt. Sorgfältiger nun entlang der Straße, zur letzten Stadt. Die Spannung sinkt. Von jetzt ab zeigt für eineinhalb Stunden nur der Kompaß verläßlich die Richtung. Ich darf fliegen. Doch es ist unruhig und schwierig, nicht ungern gebe ich das Ruder wieder aus der Hand, verliere mich in die Dornbusch-Savanne unter uns. Kein Tier. Der Schlaf holt mich ein, die Kraft schwindet, ich bin dem Schaukeln des Flugzeugs widerstandslos ausgeliefert. Trotz Kaugummi breitet sich die Übelkeit mehr und mehr aus. Die Schwäche wird unerträglich. Nur eine Möglichkeit, sich der Situation zu entziehen. Schlaf. Er rettet mich über die nächsten Minuten, fast Stunden. Erst kurz vor Lamu komme ich wieder zu mir, jetzt ist es erträglich, das Ende in Sicht. Nach der schwierigen Landung drückende Hitze. Unbeteiligt läuft das Programm ab: Aussteigen, ausräumen, Steine vor die Räder legen. Der Körper trägt das Gepäck zum Ufer. Ein gebrochener Steg als Anlaß für Zuwendung zu meiner Mutter. Im Boot zwingt mich der Einheimische zu einem Gespräch. Natürlich, wozu sonst reisen? Die Ankunft in der Stadt vergällt von TouristenSchleppern. Vollkommen unnötig, wie sich herausstellen soll Petley's Inn: stilvoll, dreckig, interessant. Und ein Swimmingpool im ersten Stock! Als ich ins Wasser gleite, fällt die Schwere dieses Vormittags schlagartig von mir ab. Es ist ein Genuß. Noch im Becken sucht man Schatten, ein kreisender Raubvogel vergegenwärtigt einem den Standort: Afrika, Kenia, Lamu - Swimmingpool. Das Wasser streicht an meinem Körper entlang, ich fühle mich wieder wohl.

Nach dem Duschen in Hochsommerkleidung zum Lunch auf der Terrasse. Kühler Wind macht das Sitzen angenehm. Gegen den Durst ein großer Mangosaft - in seiner Einfachheit nicht vorstellbar für den Europäer: Frisch gepreßter Mangosaft pur, das große Glas voll bis zum Rand. Indiz für eine andere Welt. Beim Essen umstreifen uns die ausgemergelten Katzen. Zu einem Spottpreis ist der ganze Hummer zu viel - schneeweißes Fleisch für die Tiere. Kaum haben wir den Tisch verlassen, sitzen sie um den Teller. Eine junge, halbverhungerte Katze liegt auf dem Weg. Jeder einzelne Knochen ist durch das Fell zu sehen, der Schädel untragbar schwer für den kaum vorhandenen Hals. Der Hunger, der die Zahl der Population begrenzt, ein grausames Gesetz. Hier in Lamu für die Katzen, andernorts für Menschen. Deshalb ist für diese eine verhungernde Kreatur kein Mitleid angebracht. Wenn helfen, dann an anderer Stelle. Oder die Gesetze der Natur akzeptieren. Die räudigen Kater werden als Teil des Stadtbilds von Lamu hingenommen. Idyllisch, wie die Esel in der Abfallgrube fressen. Idyllisch? Doch wenigstens die Menschen sind hier gut genährt, beruhigend nach all dem, was wir schon gesehen haben.

Ein leichter Windhauch macht den Spaziergang durch die mittelalterliche Stadt erträglich. Vorbei an Katzen, Eseln und Hühnern bekommt man nur mancherorts einen Eindruck vom möglichen Gestank. Was, wenn hier die Mittagshitze unbewegt in den engen Gassen steht? Nicht auszudenken. Zur Vollständigkeit gehört die Fahrt mit einer Dhau, einheimische Fischerboote mit dreieckigem Segel. Ein interessantes Wendemanöver nahe dem Mangrovensumpf. Das Anlegen in Shela offenbart uns eine neue Dimension: Afrika für Aussteiger. Der ältere Weiße in einheimischem Wickelrock plaudert an der Bar in perfektem Kisuaheli. Sein Rückflugticket längst verfallen. Doch die Mehrheit nur Aussteiger auf Zeit, Rucksacktouristen. Die Stimmung ist locker, ein Flirt liegt in der Luft. Derart sensibilisiert bietet auch Lamu plötzlich ein anderes Bild. Das mittelalterliche Städtchen droht Hintergrund zu werden für das Leben der wenigen Weißen. Eine traurige Vorstellung. Doch was will ich mich beklagen - trage ich nicht selbst den "Segen der weißen Zivilisation" in diese Stadt, in dieses Land?

Mit Einbruch der Dunkelheit hebt sich die Stimmung. Übernächtigt hat mein Körper die Hitze des Tages nicht vertragen. Beim Abendspaziergang bietet die Stadt ein ganz anderes Bild. Die schmalen Gassen sind von Leben erfüllt: Moslemische Frauen in schwarzem Bui-Bui, schlanke Männer im Wickelrock, und immer wieder Kinder. Auf den Mauervorsprüngen der Häuser verkaufen indische Mädchen gebackene Köstlichkeiten. Das kleine Kerlchen mit dem dunkel verfilzten Haar sieht aus als könnte sie Momo sein. Doch was sollte sie hier, in Lamu gibt es die grauen Männer nicht, noch ist keiner gekommen, die Zeit zu stehlen. Im Laden beginnen wir ein kurzes Gespräch, der schlanke Inder im weißen Kleid stellt sich als Besitzer mehrerer Hotels heraus. Im Geschäft des Bruders vertreibt er sich die Zeit, wo viele Leute vorbeikommen gibt es immer eine Neuigkeit. Krumm auf einen Stock gestützt biegt ein alter Mann in die Seitengasse. Am Ende des schmalen Wegs glitzert unruhig das Meer.

An der Uferpromenade bieten uns zwei indische Mädchen Lavendelblüten an. Schon hat mir die Kleine ein paar Blumen mit einer Sicherheitsnadel ans Hemd gesteckt. Wir bemühen uns um ein Gespräch, suchen den menschlichen Kontakt. Doch die ernste Schönheit bleibt stumm. Eine harte Geschäftsfrau verbirgt sich schon hinter dem erwachsen verschleierten Mädchen. Seltsam alt erscheinen mir die Gesichter indischer Kinder, streng und melancholisch schon in jungen Jahren. Ein verliebtes Pärchen sitzt unter dem AIDS-Aufklärungsplakat an der Säule, Touristen wie du und ich.

Es ist Sonntag, nach dem Frühstück besuchen wir den katholischen Gottesdienst. Die Kirche ist bis auf den letzten Platz gefüllt, ernst folgen zahlreiche, junge Schwarze der Predigt des weißen Priesters. Mehr noch als seine Aussprache verrät ihn der enthusiastische, demagogische Redestil als Italiener, ein weitgereister Missionar. Ich überlege, ob all die Einheimischen die englischen Worte überhaupt verstehen können. Doch schon der gewichtige Tonfall reicht wohl aus, die Willigen zu überzeugen. Hier ist er noch einfach, der Unterschied zwischen Himmel und Hölle, hier noch notwendig, das Vertrösten auf ein besseres Leben nach dem Tod. Ihr sollt glauben wie die Kinder - die Einheimischen haben das noch nicht verlernt. Doch ich kann nicht aufhören zu denken, längst wurde aus Zweifel Kritik. Sie beengt mich, diese Überzeugung vom einzig richtigen Glauben. Als ich die Kirche verlasse, fühle ich mich befreit, ich atme tief durch in der Morgenluft.

Vormittags wieder ein Erkundungsgang durch das Inselstädtchen. Auf der Suche nach einem Aussichtspunkt geraten wir auf die Baustelle eines Hotels. Trotz aller Mühe wollen die Mauern nicht gerade werden, fast gleichmäßig ist der Dachvorsprung gewellt. Lachend grüßt der Schwarze von dem Brett, das auf langen, dünnen Stangen ruht. Ein unvorstellbar wackeliges Gerüst. Hier in Afrika wird einem Menschenleben nicht soviel Wert beigemessen. Das ist mir unverständlich, erschreckt und beängstigt mich in meiner europäischen Egozentrik. Für den Augenblick löse ich den Konflikt, indem ich mich abwende von der Gefahr, meine Aufmerksamkeit auf die anderen richte. Der Besitzer des Hotels, wiederum Inder, führt uns herum. Traumhaft die Dachterrasse, Ausblick über Strohdächer, Höfe, Palmen bis zum Meer. Noch stören bei Tageslicht die bunten Glühbirnen nicht. Angenehm die kühle Brise. Wir führen eine Diskussion über die Wasserversorgung, Hans-Georg versucht mit Tips die lokale Eigeninitiative zu unterstützen. Doch längst ist klar, daß das Hotel den europäischen Standard nie erreichen wird. Verstaubte Matratzen lagern im Eck, die Badewannen für immer mit Zement verschmiert. Die unterschiedlichen Vorstellungen von Sauberkeit - im Tourismus vielleicht das größte Problem. Wir verabschieden uns freundlich, wünschen viel Erfolg für die baldige Eröffnung des Hotels.

Unten reduziert die Mittagshitze das Leben wieder auf die Grundfunktionen. Trance unterstreicht die Einmaligkeit. Mit einem Plastikeimer an langer Schnur holt ein Junge Wasser aus dem rund gemauerten Brunnen. Wir flüchten in den Schatten des Joghurt Inn. Tropical Lassi versucht zaghaft die Lebensgeister zu erwecken, doch längst ist das Denken eingeengt: Wasser, Kühle, Swimmingpool.

Mühsam die Diskussion über Haben und Sein. Habe ich Sorgen oder bin ich besorgt? Weder noch. Vielleicht. Ich hole mir ein Kätzchen zum Streicheln. Doch das Tier fürchtet sich, will fliehen. Ich lasse es gehen, war es doch nicht meine Absicht zu quälen. Katzen bekommen hier normalerweise einen Fußtritt, es ist schon zu verstehen, daß sie meiner Zärtlichkeit zu entkommen sucht. Ein gesunder Instinkt.

Im Schatten des Nachbartisches säugt die Katzenmutter ihre Jungen. Es kehrt Friede ein. Zeit zurückzukehren. Urlaubsstimmung in weißen Gesichtern. Und endlich: Der Pool!

Am Nachmittag mischen wir uns ins bunte Treiben an der Uferpromenade. Eine Dhau kehrt vom Fischen zurück, behende klettert ein Junge am Mast empor. Der Anker wurde zu früh ins Wasser geworfen, ein junger Fischer schwimmt zurück, taucht ab, um das schwere Eisen ein paar Meter weiter zu ziehen. Aus einem Plastikkanister wäscht man mit Brunnenwasser das Salz von Fischen und Tauchern. In einer Gasse werden Langusten verkauft. Die Waage wird am Dach einer Hütte befestigt, unten hängt man das Netz daran. Ein paar Zahlen schwirren durch die Luft, schon ist der Handel perfekt. Der Käufer verschwindet mir den bunten, noch lebenden Tieren. Ein paar Buben treiben Lastesel zur Abfallgrube, dort werden die großen Strohkörbe geleert. Müllabfuhr auf Lamu. Es ist nicht klar, wem all die Esel gehören, die sich frei über die ganze Stadt verteilen. Ein Mann packt eines der kleinen Tiere an der Mähne. Setzt sich auf den schmalen Rücken. Fast berühren seine Füße den Boden. So also kam Jesus nach Jerusalem. Negerjungen baden am Quai. Unermüdlich klettern sie auf die Boote und lassen sich ins kühle Wasser fallen. Die schwarzen Körper glänzen in der Abendsonne. Als sie ans Ufer kommen, zeigt ihnen Hans-Georg den Fotoapparat. Staunend beobachten sie wie das Zoom die Umgebung bewegt.

Froh und zufrieden kehren wir zum Hotel zurück, um noch ein letztes Mal in den Pool zu gleiten. Auch der ostafrikanische Lilabauchfisch tummelt sich schon im Wasser. Im Sturzflug senken sich Schwalben zu uns herab, wir baden in einer vergrößerten Vogeltränke. Nach dem Dinner mit King Prawns und Bananensaft pur lädt uns die sternklare Nacht zum Spaziergang ein. Der Swimmingpool läßt die Hitze des Tages vergessen, der kühle Wind tut ein übriges. Männer schlafen auf den Steinbänken vor der Moschee. Als sich die Beine beruhigt haben, setzen wir uns zum Ufer. Das Wasser hat sich weit zurückgezogen, die mächtigen Dhaus sitzen auf dem Trockenen. Bei Ebbe mutet der Hafen wie ein Friedhof an, leblos zur Seite geneigt liegen die Schiffe in der Dunkelheit. Von Ferne sieht man Feuerschein, ein Fischer grillt auf dem Meeresboden im Windschatten seiner Dhau. Ein geschmücktes indisches Paar geht vorüber, Vollmond verzaubert die Gesichter. Im Hintergrund Esel beim Liebesspiel. Lange genießen wir.

Der Wind trägt leises Trommeln zu uns herüber. Wir folgen der Musik, finden Fischer singend in der Dunkelheit. Erfreut werden wir eingeladen, man bietet uns Trommeln und Stuhl. Hans-Georg holt seine Mundharmonika. Man versucht Gemeinsamkeit zu finden, zueinanderzukommen auch in der Musik. Freundliches Wohlwollen auf beiden Seiten, Völkerverständigung. Ein schöner Abschied von Lamu. Die letzte Nacht angenehm durch den Ventilator.

Eine Dhau bringt uns am nächsten Morgen zum Runway, Lamu leuchtet in der Sonnne beim Blick zurück. Nach dem Start kreisen wir noch einmal über der mittelalterlichen Stadt bevor wir abdrehen nach Süden, Mombasa entgegen. Kilometerlang folgen wir der Formosa bay. Tiefflug über ostafrikanischem Strand. Neben uns erheben sich die buschbewachsenen Dünen, auf der anderen Seite das endlose Meer.

Nur wenige Meter trennen unsere Räder vom hellgelben Sand. Ein einsamer Pavian spielt mit den Wellen, der Fischadler rastet auf einer Palme. Auf vielen Kilometern nur ein einziges Hüttchen aus angeschwemmten Brettern, nackte Kinder winken uns zu. Auch dieser Flug eines der unvergeßlich einzigartigen Erlebnisse der Reise.

In Mombasa empfängt uns ein internationaler Flughafen. Die Landebahn ist für Jumbos gebaut, winzig nimmt sich unsere Cessna neben den Linienmaschinen aus. Ein Taxi bringt uns zum Manor Hotel. Auf der anderen Seite der breiten Straße eine Zeile unzähliger Holzhütten zum Souvenirverkauf vor gewaltigen Bürokomplexen von moderner Architektur. Schnell nehme ich ein kalte Dusche, noch immer bin ich dem feucht-heißen Küstenklima nicht gewachsen. Wir bestellen kalte Getränke im "La Fontanella", dem Treffpunkt der amerikanischen Matrosen mit Freudenmädchen. Dann machen wir uns gestärkt auf den Weg durch die Stadt. Eine Gruppe alter Männer sitzt auf dem Gehsteig, Schachbretter sind auf die Platten gemalt. Mit Flaschendeckeln wird hier Dame gespielt. Interessiert betrachten wir die Auslagen der Geschäfte, auch hier verlocken nur weiße Schaufensterpuppen zum Kauf. Am Straßenrand erstehe ich ein Armband aus Elefantenhaar, auch wenn es nur Plastik ist, erinnert es doch an Kenia. Auch eine kleine Schildkröte aus Ebenholz nehme ich mit, gemeinsam mit der Malachitschildkröte aus Nairobi soll sie meine Sammlung bereichern. Den Lunch nehmen wir beim "Wimpy" unter den Tusks, gigantische Stoßzähne als Wahrzeichen der Stadt. Doch von Nahem sehen sie ernüchternd aus, verbogene Stahlplatten, von den Jahren vergilbt. Längst hat auch das Symbol seinen Wert verloren, der Elfenbeinhandel ist nicht mehr angesehen. Fast ist es eine Schande für Kenia, daß er trotzdem noch blüht, von den 300 000 Elefanten 1981 gab es 8 Jahre später nur noch 100 000. Immer wieder wird man sich der Bedrohung dieses Paradieses der Tierwelt bewußt.

Weiter geht unser Weg durch die Mittagshitze zum Fort Jesus, einer alten Festung am Meer. Schwere eiserne Kanonen blicken durch kleine Torbögen auf die glitzernd tiefblaue See. Durch viele kleine Schießscharten sammelt sich der Wind im halbrunden Aussichtsturm, ich genieße die Kühle der genialen Konstruktion. Auf der schattigen Terrasse trinken wir Limonensaft, bevor wir uns dem Museum zuwenden. Altertümliche Karten zeugen von der allmählichen Erkundung der Welt, Porzellanscherben von schon früh blühendem Handel. Im Innenhof bestaunen wir die Zisterne, die jeder Belagerung standhalten ließ. Dumpf hallend kommt das entfernte Echo zurück, kalter Modergeruch weht uns entgegen. Am Ausgang spähe ich durch eine kleine Tür. Im weißen Kittel sitzt ein Schwarzer vor dem Mikroskop, der winzige Raum mit Wasserbechern und Aquarien gefüllt. Neugierig trete ich näher, erkundige mich nach dem Zweck des Labors. Hier werden Zerkarien gezüchtet, mit je einer Wasserschnecke wohnen sie im Glas. Man ist auf der Suche nach einem Impfstoff gegen die Bilharziose, wird mir freundlich von Francis erklärt. Vorsichtig erkundige ich mich, ob ich ein Foto machen darf und bereitwillig erhellt er den Arbeitsplatz. Verwundert denke ich über das Gesehene nach, ein Forschungslabor in einem Kämmerchen des uralten Forts. So recht kann ich den Gedanken nicht begreifen.

Wir stürzen uns wieder in den Rummel der Stadt. Zum ersten Mal sehe ich einen Hindu-Tempel. Der kühle Marmor unter den nackten Füßen läßt Ehrfurcht aufkommen. Doch es ist mir zu bunt, zu künstlich glänzend im Gegensatz zum ärmlich schlichten Leben draußen. Von Europa bin ich gewöhnt, daß die modernen Kirchen ärmlich schlicht sind im Gegensatz zum bunten, künstlich glänzenden Leben draußen... Wo also liegt die Wahrheit, was ist Sein und was ist Schein? Eine nicht zu beantwortende Frage. Ansichtssache.

Die Küstenstadt ist ein Sammelsurium von Völkern, Kulturen und Religionen. Schwarze, Weiße, Inder; Christen, Mohammedaner, Hindus, alle in friedlicher Eintracht: Die Regeln sind klar, je heller die Hautfarbe, desto höher die soziale Stellung. So einfach ist das. Am alten Dhau-Hafen schleppen Schwarze in der schier unerträglichen Hitze immense Lasten. In abgerissenen Kleidungstücken, einen aufgeschlitzten Sack als Kopfschutz, erinnern sie an Sklaven. Das farblose Braun in Braun macht betreten, Fotografieren verboten aus gutem Grund. Nur ein paar hundert Meter weiter das schöne, weiße Haus eines Inders, von der Terrasse ein traumhafter Blick übers Meer. An der Straße ein neues Motorrad, im Hof der dreirädrige Oldtimer. Vor der Türe sitzt eine alte Frau aus dem Oman, sie drückt mir die Hand, wünscht mir alles Gute und ich glaube ihr. Langsam kehren wir zum Hotel zurück. Erschöpft falle ich aufs Bett, die vielen Eindrücke haben mich fürs Abendessen zu müde gemacht.